重游巫山大昌古镇,心中感概万千

| 发布时间: | 2024/12/9 15:15:05 | 人气: | 400 |

二十多年的时光,仿若被岁月的洪流裹挟而去,悄然间在生命的长河里镌刻下深深浅浅的纹路。往昔的记忆,在心底最柔软处幽居,时不时翻涌而起,牵扯出丝丝缕缕的眷恋。

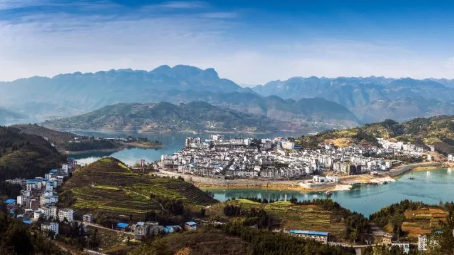

二十多年的时光,仿若被岁月的洪流裹挟而去,悄然间在生命的长河里镌刻下深深浅浅的纹路。往昔的记忆,在心底最柔软处幽居,时不时翻涌而起,牵扯出丝丝缕缕的眷恋。二十多年前,身为媒体记者的我,因三峡移民之故,频繁穿梭于巫山大昌古镇。那时的旅程,总是伴着长江水滔滔的浪声与江风的呼啸。我乘船逆江而上,沿途所见,是两岸高耸入云的山峰,在云雾中半遮半掩,透着神秘的气息。江水奔腾不息,溅起层层白色的浪花,像是在诉说着即将到来的变革。

终于抵达大昌古镇,那是一幅古朴而生动的画卷。码头上,那棵苍劲的黄桷树宛如一位智者,静静地伫立,它的枝叶在江风中沙沙作响,似在低吟着古镇的过往。古镇的民居,一间挨着一间,错落有致地排列着,青瓦白墙在岁月的洗礼下略显斑驳,却更添几分韵味。我怀着敬畏与好奇,深入其中,每一步都踏在历史的琴弦上,弹奏出与古镇的不解之缘。

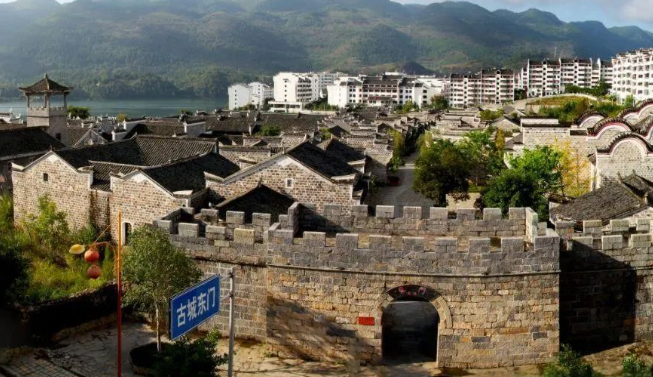

2002年古镇搬迁后,我便与它山水相隔,再未涉足。直至今日,因出席中国文旅智库年会的间隙,我怀着满心的期待与忐忑,再次来到这片令我魂牵梦绕的土地。踏入搬迁后的大昌古镇,一种既熟悉又陌生的感觉扑面而来。那古色古香的建筑,依旧散发着岁月的韵味,仿佛在静静诉说着往昔的故事.青石板铺就的街道,在脚下延伸,发出清脆的声响,似是在与我这个久别重逢的故人打着招呼。我缓缓前行,目光所及之处,皆是回忆。

2002年古镇搬迁后,我便与它山水相隔,再未涉足。直至今日,因出席中国文旅智库年会的间隙,我怀着满心的期待与忐忑,再次来到这片令我魂牵梦绕的土地。踏入搬迁后的大昌古镇,一种既熟悉又陌生的感觉扑面而来。那古色古香的建筑,依旧散发着岁月的韵味,仿佛在静静诉说着往昔的故事.青石板铺就的街道,在脚下延伸,发出清脆的声响,似是在与我这个久别重逢的故人打着招呼。我缓缓前行,目光所及之处,皆是回忆。

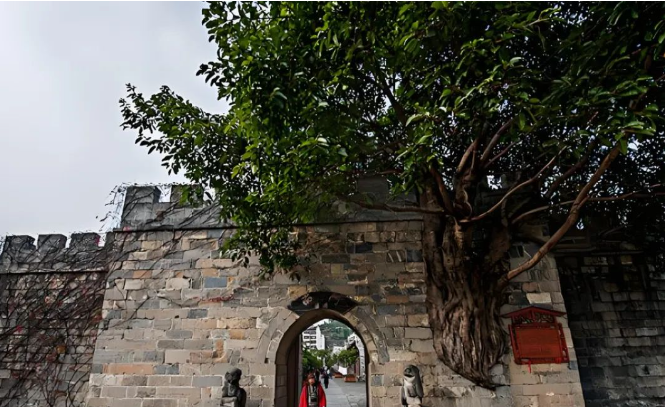

古镇的城门,依旧屹立不倒,像是忠诚的守护者,见证了千年的风雨变迁。抚摸着那一块块历经沧桑的青石,我仿佛看到了曾经的战火纷飞,听到了金戈铁马的嘶鸣声。从春秋时代的楚、夔、巴蜀之争,到三国时期的夷陵之战;从明末张献忠起义军三过大昌,到清初“夔东十三家”义军抗清,大昌古镇在历史的长河中历经磨难,却又奇迹般地保留了原有的风貌,这是历史的馈赠,也是古镇坚韧生命力的体现。

古镇的城门,依旧屹立不倒,像是忠诚的守护者,见证了千年的风雨变迁。抚摸着那一块块历经沧桑的青石,我仿佛看到了曾经的战火纷飞,听到了金戈铁马的嘶鸣声。从春秋时代的楚、夔、巴蜀之争,到三国时期的夷陵之战;从明末张献忠起义军三过大昌,到清初“夔东十三家”义军抗清,大昌古镇在历史的长河中历经磨难,却又奇迹般地保留了原有的风貌,这是历史的馈赠,也是古镇坚韧生命力的体现。

走进古镇内部,两排临街老房飞檐翘角,张扬着昔日的繁华。那精巧别致的屋宇,雕梁画栋,古风浓郁,让人不禁感叹古代工匠的精湛技艺。温家大院依旧静静地坐落在那里,大门上方的匾额及简介,诉说着温家曾经的荣耀。门厅、中厅、大堂、后花园,一草一木、一砖一瓦,都承载着历史的厚重。大堂上“祖遗厚德世代昌隆”八个大字,遒劲有力,彰显着温家的家训与传承。

沿着街道漫步,我来到了那棵熟悉的黄桷树前。它依旧虬根盘旋,枝叶茂盛,根须紧紧地扎入城墙之中,形成了独特的“墙中树”景观。这棵树,是古镇的象征,也是我心中难以忘怀的记忆。曾经,它见证了古镇的兴衰荣辱;如今,它在新的家园里,继续见证着古镇的新生与发展。 记得二十多年前,我曾在这棵黄桷树下,与古镇的居民们促膝长谈,听他们讲述着古镇的传说和故事。那时的他们,眼中满是对故土的眷恋和对未来的担忧。而如今,我看到的是他们在新的家园里安居乐业,脸上洋溢着幸福的笑容。古镇的变迁,不仅是建筑的搬迁,更是人们生活的改变和希望的延续。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: