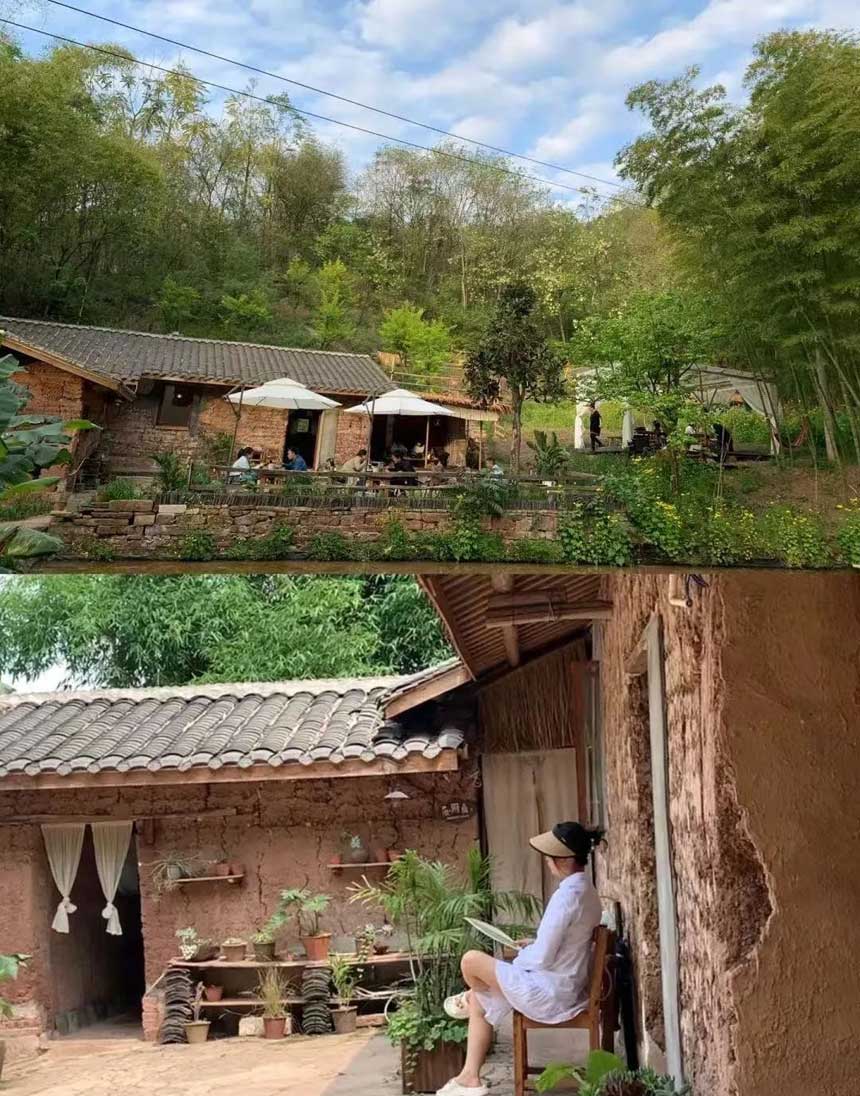

重庆一女子的农村院子火了,太有年代感而走红,网友:儿时的院子

| 发布时间: | 2025/4/23 10:14:24 | 人气: | 85 |

土墙灰瓦的老院子,像一本翻开的旧相册,每片瓦、每道缝都藏着故事。重庆的山坳里,这地方静得能听见风在竹林里打转,却偏偏有人守着它,活得像一首老歌。

我第一次去的时候,门是虚掩的,推开了吱呀一声,像老电影里的慢镜头。院子里的泥土还带着潮气,兰花在角落里探着头,香气淡淡的,不争不抢。种菜的女子蹲在地里,裤脚沾着泥,手里捏着棵刚拔的葱,抬头冲我笑:“来啦?正好,新摘的菜,晚上一起吃。”

她的小院是活的。黄瓜藤爬满竹架,西红柿红得像灯笼,蜜蜂在花丛里嗡嗡叫,老槐树下摆着张石桌,茶垢积了厚厚一层。她说自己每天早上五点起床,浇花、喂鸡、摘菜,忙到太阳晒热了后背才歇下来。我问她累不累,她指了指墙角的兰花:“你看它,风吹雨打都不慌,咱也一样。”

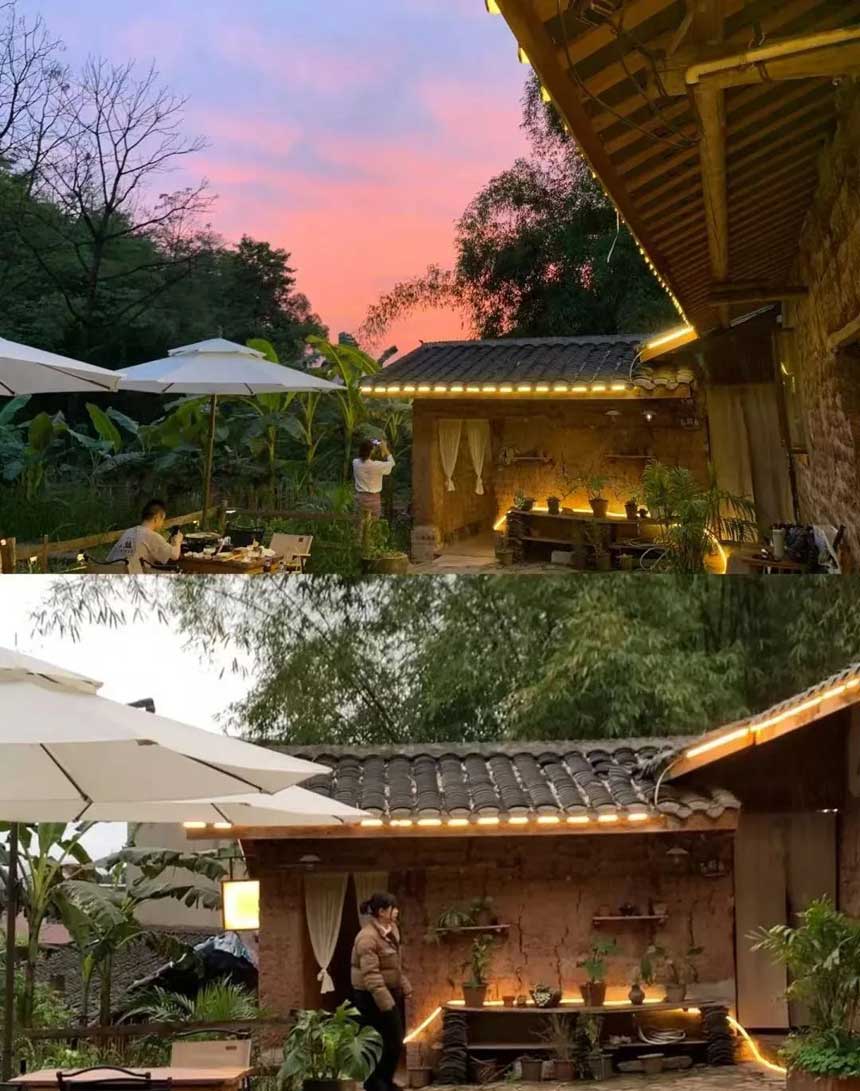

傍晚的时候,炊烟从瓦缝里钻出来,混着柴火味儿。她端着碗坐在门槛上,跟我聊年轻时的事。她说小时候在这条小路上跑过无数次,追着萤火虫,摔得满身泥;老槐树下开过无数次茶话会,一群孩子围坐,喝着凉茶听老人讲故事;小河边钓过鱼,钓不上来就干脆脱了鞋扑进水里,摸到螃蟹就笑得前仰后合。

来的人多了,大家都说这儿像世外桃源。她听了只笑笑:“哪有那么玄,就是日子过得踏实。”有人问她为啥不搬去城里,她用筷子戳戳碗里的菜:“这泥土味儿,城里哪找去?”

我走的时候,她硬塞给我一袋自己晒的梅干,袋子上还沾着土。我攥着那袋梅干,突然想起小时候奶奶家的院子,也是这样,泥土、阳光、风,混在一起,成了记忆里最暖的底色。

后来常有人在网上问她:“你这日子过得像诗啊。”她回:“诗不诗的不重要,重要的是心里有地儿能落脚。”

小院的土墙裂了缝,瓦片也旧了,可它活得好好的。就像她说的,日子不用轰轰烈烈,有泥土、有兰花、有碗热汤,就足够了。

你要是路过重庆的山坳,不妨拐进去看看。那座小院不大,却能装下所有被遗忘的温柔。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: