四川宜宾“800哥”火烧车间,谁该为“以暴制恶”的悲剧买单

| 发布时间: | 2025/5/23 9:55:05 | 人气: | 126 |

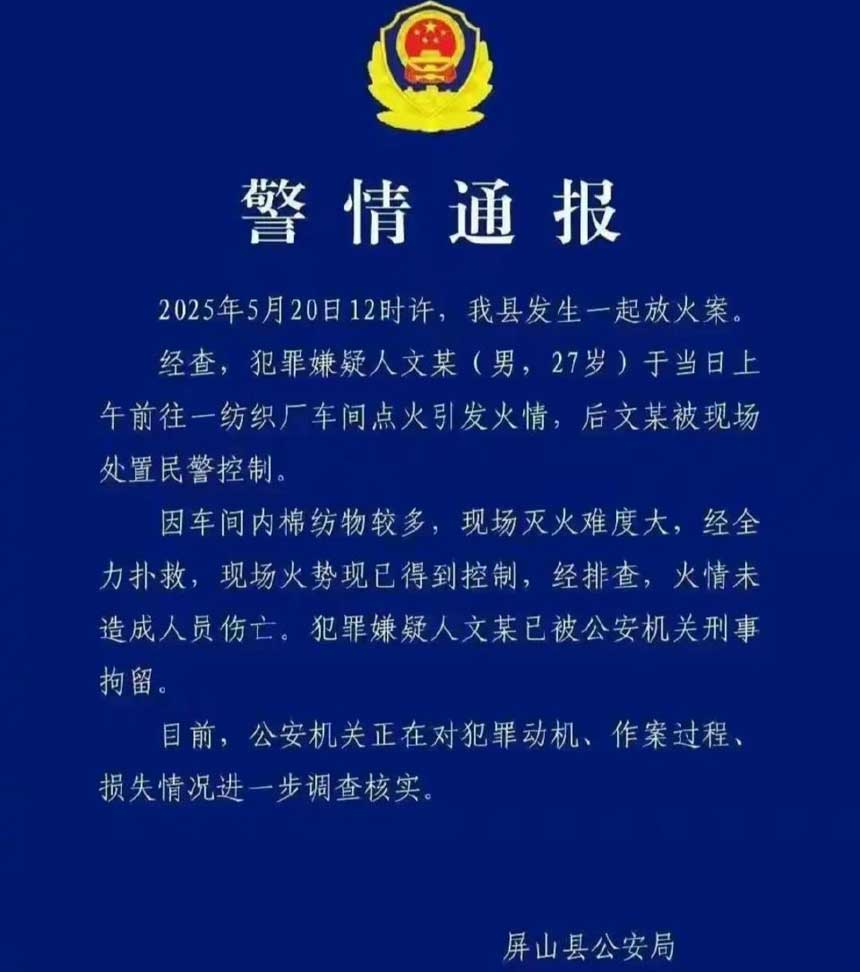

根据警方通报与网友披露的细节,27岁的文某因被拖欠800元工资多次讨要无果,最终以纵火泄愤。这800元对普通人或许微不足道,但对文某而言,却是“孩子的学费、半个月的生活费、甚至生存的希望”。事件中,企业主对劳动者基本权益的漠视,将矛盾推向了极端。正如网友所言:“若老板早知800元会烧掉工厂,恐怕八万也会痛快支付”。这种“以暴制恶”的悲剧,本质上是弱势群体在制度性维权无门后的绝望呐喊。

舆论一边倒支持“800哥”的现象,反映了公众对劳资不公的长期积怨。类似案例并非孤例:汕头曾因500元欠薪引发14人死亡的纵火案,天津男子讨薪无果上吊自杀等事件,均暴露出劳动者维权渠道的堵塞。网友的声援并非认同暴力,而是对“底层维权成本过高”的共情——当法律途径耗时费力、企业主有恃无恐时,弱势者只能沦为“法外复仇者”。这种情绪背后,是社会对“程序正义”失效的集体焦虑。

尽管文某的行为涉嫌纵火罪,但其间歇性精神病史与欠薪诱因,让案件陷入法律与道德的双重争议。法律必须严惩纵火行为以维护公共安全,但公众更关注悲剧的根源:为何劳动者总在“忍气吞声”与“鱼死网破”间被迫选择?正如评论所言:“比火更可怕的是无路可走”。这要求社会不仅需完善劳动监察与仲裁机制,更需构建企业主“不敢欠薪”的威慑体系,例如将恶意欠薪纳入征信黑名单、提高违法成本等。

事件暴露的不仅是劳资矛盾,更是社会治理的深层短板。一方面,需强化劳动者法律援助,简化维权流程,让“讨薪”不再依赖极端手段;另一方面,企业主应意识到,克扣工资的“小恶”可能引发“大祸”,尊重劳动者权益才是长远经营之道。更重要的是,社会需建立更包容的心理干预机制,避免弱势群体在绝望中走向极端。正如网友呼吁:“别让800元成为压垮尊严的最后一根稻草”。

这场大火烧出了一个残酷的现实:当法律无法成为弱者的铠甲,暴力便会成为最后的语言。唯有从制度层面筑牢劳动者权益的防线,才能避免下一个“800哥”在绝望中点燃社会的伤口。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: