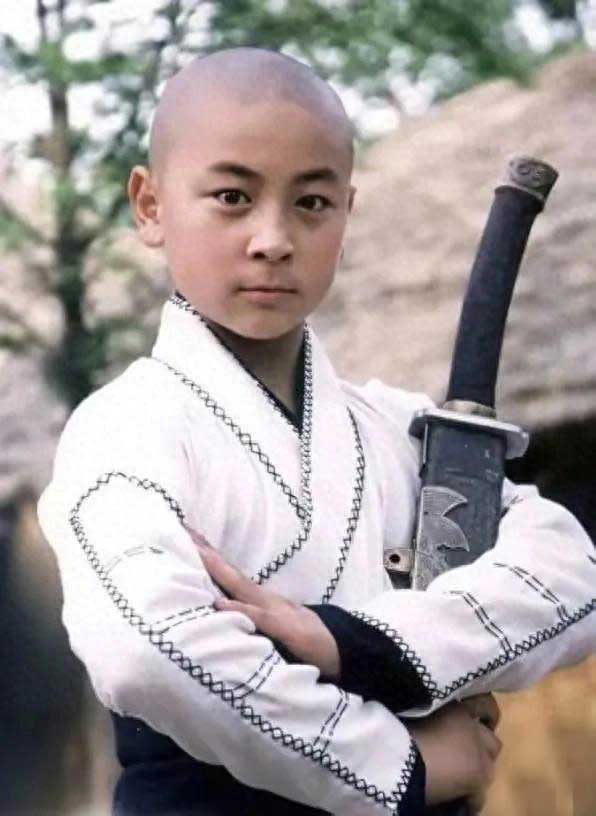

1990年,少林寺的山门前,一个刚会走路的幼童被父亲抱进古刹。谁也没想到,这个名叫陈小龙的孩子,日后会成为轰动全国的"功夫童星"释小龙,更与少林寺第30代方丈释永信演绎出一段错综复杂的师徒传奇。

2000年代初,电视机里重复播放着《少年包青天》中机灵的小展昭,释小龙的名字家喻户晓。但很少有人知道,这个扎着马尾辫的功夫小子,背后站着两位关键人物:一位是少林寺方丈释永信,另一位则是台湾影视大佬吴敦。

时间退回到1995年,5岁的释小龙在释永信安排下出演《笑林小子》。方丈亲自协调剧组,要求每天拍摄不超过4小时,其余时间必须完成少林基本功训练。这种"半学半艺"的模式,让释小龙在银幕上的每个跟头都带着正宗少林功夫的底蕴。

1. 武学传承:辈分特殊的"小师叔"

由于父亲陈同山与释永信是同门师兄弟,按少林"释、德、行"字辈排序,释小龙虽年幼却被僧众尊称"师叔"。释永信为其定制"寅时练功、辰时学经"的课程表,这种严苛培养后来被武僧团沿用作教材。

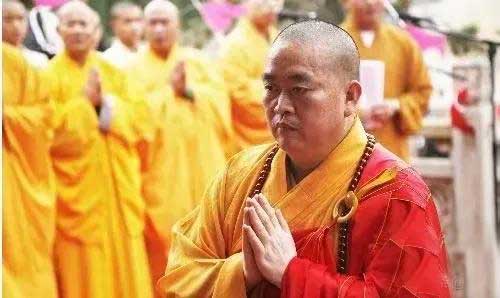

2. 商业推手:少林IP的活体广告

当释小龙在《旋风小子》中展示"少林十八铜人阵"时,释永信正组建少林寺文化传播公司。据不完全统计,1996-2000年间,少林寺海外文化中心新增23所,其中18所在招生宣传中使用释小龙影像资料。

3. 命运分野:商业化浪潮中的沉浮

2010年后,释永信深陷舆论漩涡,少林寺门票从20元涨至100元,素斋套餐标价999元引发争议。与此同时,释小龙选择赴美进修影视制作,其父陈同山经营的武术学校则保持低调运营。曾有记者拍到,释小龙回国后独自前往少林寺后山练功,未与任何僧人交谈。

如今,少林寺演武厅的铜人阵前,导游仍会指着某个位置说:"这是释小龙当年练功的地方。"三十米外的方丈室已换了新主人,而那个曾在这里扎马步的孩童,最终走出了与师父截然不同的人生轨迹——一个在商业洪流中载沉载浮,一个在聚光灯外找回平凡。或许,这就是功夫哲学最深的禅机:出拳的路径可以模仿,落地的姿势终究要自己选择。