农机轰鸣,人情静默:重庆1.2万台收割机“抢”出70%降本账

| 发布时间: | 2025/8/12 9:09:55 | 人气: | 54 |

老农捻稻谷轻叹:田埂的热乎气儿去哪了?

深夜两点,当城市渐入梦乡,重庆潼南的田野却亮如白昼。沉甸甸的金黄稻浪被收割机的灯光照亮,引擎的轰鸣此起彼伏,交织成一首独特的“丰收夜曲”。农机手王海峰趁着作业间隙猛灌了一口浓茶提神,他抹了把脸上的汗,望着驾驶舱新装的空调,语气里透着点满足:“人得喘口气,机器可不能停!抢收就是跟老天爷赛跑。今天这台‘铁牛’已经干了快80亩,搁以前,20个壮劳力拼死拼活一整天也干不完这些。”

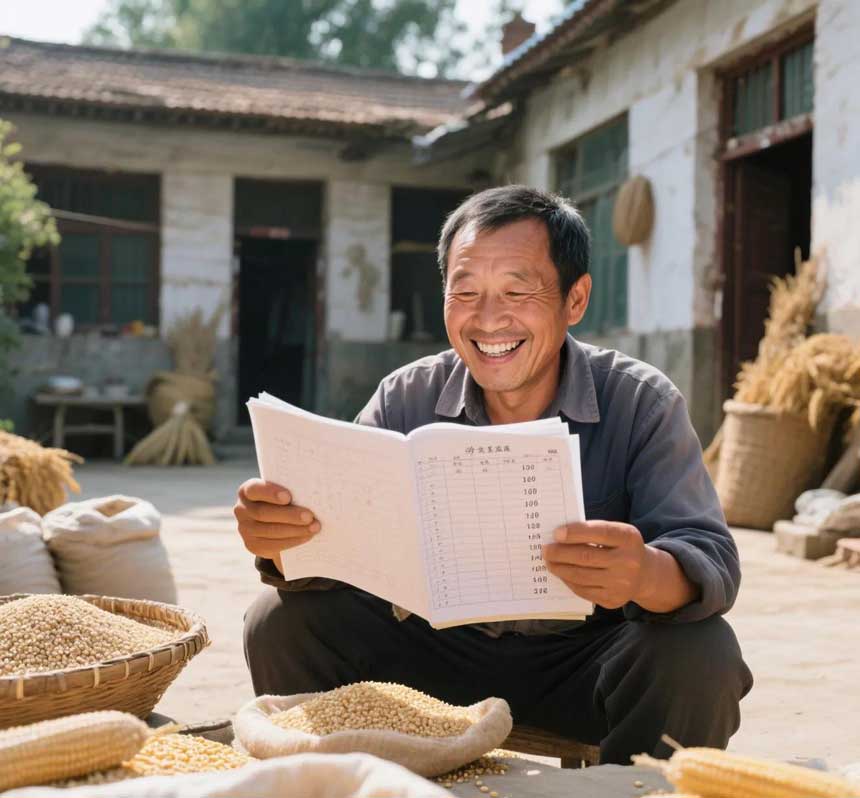

这份效率带来的轻松感,种粮大户刘建军体会更深。 在他家的院子里,他正翻着今年的收成账本,脸上是藏不住的笑意。“以前收稻子,那真是‘求爷爷告奶奶’,”他回忆道,“到处请人,好饭好烟伺候着,还得提心吊胆怕中暑出事,钱花得心疼,心更累!”他指着账本上清晰的数字对比:“看看今年,300亩地,手机点一点,农机合作社的车就开到田头,明码标价,清清楚楚花了3万6。要是按老法子请人,没15万下不来!省下的这十来万,明年种子化肥钱都宽裕了,心里也踏实多了。”

刘建军口中的“踏实”,正是万台农机昼夜轰鸣带来的最直接回响。 今年重庆投入了超过1万2千台收割机,像不知疲倦的“钢铁军团”在金色田野上奋战,硬是把九成以上的水稻在最佳时机抢收了回来。效率的跃升肉眼可见,一台机器一天轻松收割80亩,相当于几十号人的工作量。更让农民们咧嘴笑的,是成本实实在在的大跳水——人工收割一亩地动辄500元的时代过去了,如今机收稳稳压在120元左右,省下了超过七成的开支。而且机器收得干净利落,掉在地上的谷粒比人工少得多,损耗降了下来,等于又多收了几斗粮。

机器快收,湿谷子怎么办?过去“晒粮靠天”的烦恼,如今也有了新解法。伴随着收割机的轰鸣,是重庆各地新建的几十个粮食烘干中心日夜运转的声响。它们张开“大口”,一天就能“吃”进上万吨湿漉漉的新谷,再吐出干燥饱满的稻粒。电力部门也早早把临时变压器架设到了田间地头,确保这些“大家伙”能24小时火力全开,彻底告别了看老天爷脸色晒粮的无奈。这些环环相扣的保障,让国家推动农产品“种得好、收得快、卖得顺”的大思路,在田间地头扎下了根,最终变成了农民口袋里实实在在的收益。

然而,看着田野里这奔腾不息的“钢铁洪流”,变化的涟漪远不止于账本上的数字。像王海峰这样的农机手,身份正在悄然转变。他们不再仅仅是“面朝黄土背朝天”的庄稼汉,而是成了懂操作、会调试、能修理的“技术新农人”。政府组织的免费培训让他们掌握了新饭碗,月入八千多的收入在当地也相当体面,一条劳动力转型的新路子正在田野间铺开。农机合作社的运作也越来越“聪明”。借鉴了城市里“网约车”的智慧,给农机装上北斗定位,后台系统就能像派单一样,根据哪块田熟了、哪台车最近,精准调度,大大减少了机器空跑,让每一台“铁牛”的力气都使在刀刃上,农业服务也渐渐有了点高效运转的“工业范儿”。

当然,机器的“神通”也并非处处显灵。在那些丘陵起伏、地块零碎的地方,大型收割机就犯了难,开不进去也转不开身。一些农户只能租用成本更高的小型机械,算下来一亩地的收割费用还是接近200元,那份“省心省钱”的甜头就打了折扣。效率之外,专家们也在提醒着更深远的考量。 重庆市农科院的张明研究员就指出,机械化狂飙突进的同时,如何减少连续深翻对水土的伤害,如何让保护性耕作这类更“温柔”对待土地的技术也推广开来,同样是农业能否真正可持续的关键课题。毕竟,脚下的这片沃土,才是我们赖以生存的根本。

当最后一车金灿灿的稻谷被送进烘干中心,王海峰也把陪伴他征战多日的“铁牛”开进了检修棚。 望着烘干塔喷吐出的袅袅白烟,听着传送带哗啦啦运送谷粒的欢快节奏,这场由成千上万台机器与人共同奏响的丰收交响乐,渐渐进入尾声。效率的提升、负担的减轻、收入的增加,这些都是机器带给田野的珍贵礼物。可就在这满足与欣慰之余,一丝若有若无的怅惘也飘散在晚风中。田埂边,一位老农蹲下身,指尖捻开一粒饱满的稻谷,望着空旷下来的田野,轻声念叨:“机器收得快是快,可这田埂上,好像也少了点往年大伙儿一起收工时的吆喝声、说笑声,那股子热乎气儿淡了……”

这声轻叹,不经意间触碰到了现代化进程中一个微妙的角落:当钢铁筋骨以无可匹敌的力量托起丰收的希望,那些曾经浸润在汗水与泥土里、在互助协作中升腾起的人情温度,又该如何安放?在奔向更高效、更智能农业未来的路上,我们能否既拥抱机器的伟力,又不让那份属于田野、属于人与人之间最朴素的连接与温情悄然流逝?这或许是轰鸣的农机声之外,留给这片土地和我们所有人,一个值得细细咀嚼的深长余味。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: