江津山里崖居人家,几代人居住近百年,冬暖夏凉,如世外桃源

| 发布时间: | 2025/9/29 10:56:30 | 人气: | 430 |

江津悬崖老屋住了近百年:我在石壁下一晚,竟然重新学会了慢生活

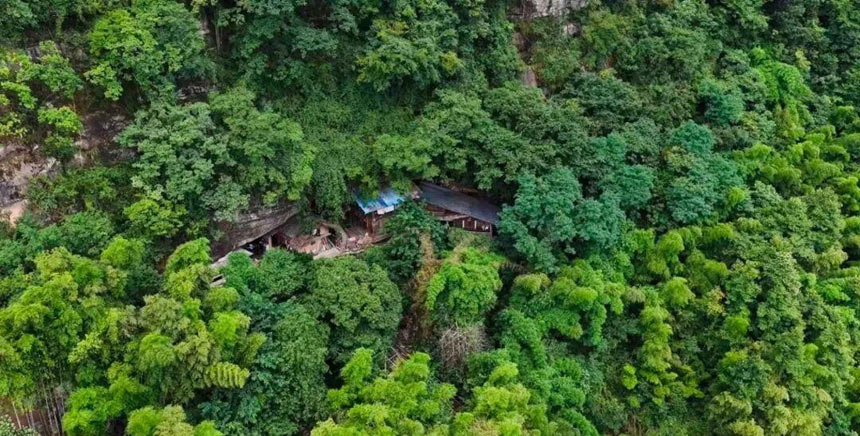

我第一次看到双凤村的崖居,是在一张朋友拍的照片里。远处整片山,像一道天然的屏风,石壁下镶着几间木屋,像被时间遗忘的邮差房。我想象不到,城市里天天赶地铁、盯着屏幕的人,会在这样的地方找到一种说不出的安定。说实话,站在那条通往悬崖小屋的石板路上,竹林把夏日的热气挡在外面,脚下的每一步都像把城市的噪音剪断了一点。

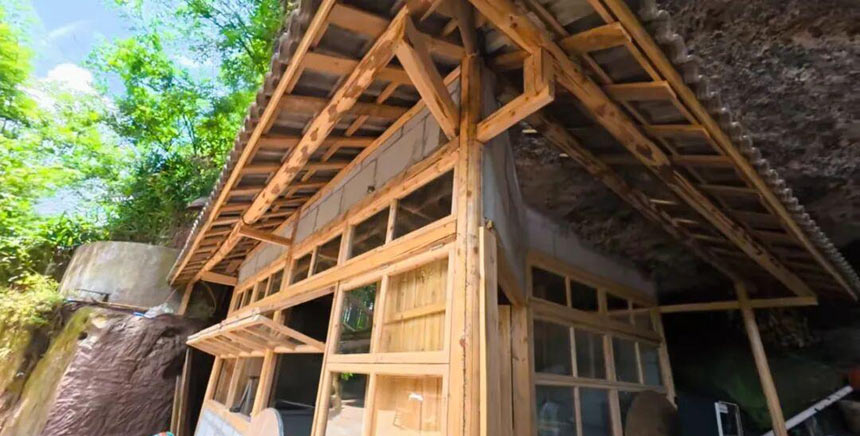

走近了才发现,屋子里有很多能让人先愣住的细节。第一间是夯土房,墙里隐约有最早的房梁,狭小的居室高度不到两米,冬暖夏凉,是几代人的智慧。崖壁上嵌着小鹅卵石和贝壳,屋主说这里曾经是海,那些纹理是亿万年前的记忆。屋檐用茅草盖着,雨天可能会有水滴声,屋前有石缸和水槽,喝的就是山泉水。主人把一间新建的木屋当厨房,门前搭了个平台,摆上麻将桌,客人可以坐着抽风、打牌,像是一种生活的仪式。这里对外开放做农家乐,电视台也来过,好像慢生活和小红利同时在这个山壁上并存。

我一个朋友小李去住过,他说那一晚对他影响很大。我们都在城市里习惯了“安排好每一分钟”,但他被叫醒不是闹钟而是太阳穿过竹叶的声音,早饭是山泉泡的豆浆和刚出锅的豆腐。夜里他和屋主一块摸黑搬麻将桌,旁边孩子们讲故事,天是那种让人眼睛疼的黑。同时也有现实的提醒:通路不宽,带行李要能搬;茅草顶下雨时会有渗水,睡觉带一条薄毯和备用雨衣会舒服些。我觉得这些细节才是真实的旅行感受,不是网红照能替代的。

看得出来,像双凤村这样的崖居,对城市人有一种强烈磁性,所以也有风险。越来越多游客带来收入,但也可能带走了原本的宁静和生活方式。我不是鼓吹隔绝,而是觉得需要一种平衡。当地可以把接待做得更有规则一些,让收益优先回流到村民,让参观变成尊重而不是消费。游客也可以做出选择:提前预约,不带大团体喧闹,拍照前问一句,吃饭时多点几样家常菜,既是体验也是支持。小小的礼貌,会让这个地方持续而不是被耗尽。

展望未来,我觉得这类“悬崖生活”会越来越受欢迎,大家追求的不只是风景,更是那种能让心慢下来的节奏。但如果把它当成打卡地去消费,原本的价值就会塌陷下去。能兼顾保护与发展的人家,可能会在未来形成一种新的乡村旅游范式:控制访客量、开设体验工坊、把收益透明化、保留传统的生活节点,而不是改造成流水线的民宿链。作为游客,学会带上一点耐心和一点尊重,远比刷出几张美照重要得多。

我说这些,不是要说教,而是把我和朋友们亲眼看到、亲身体验过的细节告诉你。有人会觉得去那样的地方是浪费时间,有人会觉得是救赎。反正我是去了之后,回城的那天站在公交车里忽然觉得空气很窒息。我想知道你有没有类似的地方,或者你觉得像双凤村这样的悬崖人家,应当怎样被保护和利用?说说你的想法和亲身经历吧。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话:

- 报名参加重庆私家菜园

- 久居繁华都市,是否想要回归乡野,带着孩子体验田园生活?重庆[巴南区]

电话: