突发特讯!中国外交部回应“乌称摧毁中国制造武器”:中方从未向冲突任何一方提供致命性武器,引发全球高度关注

| 发布时间: | 2025/11/22 10:55:31 | 人气: | 635 |

突发特讯!中国外交部回应“乌称摧毁中国制造武器”:中方从未向冲突任何一方提供致命性武器,引发全球高度关注

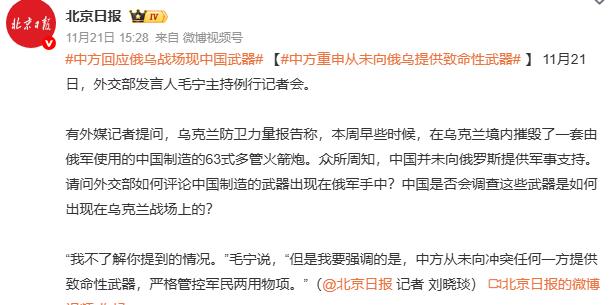

11月21日,在北京外交部记者会上,一个看似平常的追问将争议推到了聚光灯下。

针对乌克兰军方称“摧毁俄军使用的中国制63式火箭炮”的报道,发言人回应表示“不了解具体情况”,并再次强调“中方从未向冲突任何一方提供致命性武器,且对军民两用物项实施严格管控”。

这句“从未”,不仅清晰划定了中方在俄乌冲突中的红线,也将一个更为棘手的问题抛回舆论场:当战场上出现标有“中国制造”的武器残骸时,它到底意味着什么?

事件坐标与“中国产”的复杂语义

梳理时间线可以发现:乌克兰方面本周通过视频和通报称,其前线部队摧毁了一套Type-63(107毫米)多管火箭系统,并明确指出其为“中国产”老式装备;随后,中方在11月21日的记者会上作出上述表态。

从事实链条看,乌方的摧毁行动发生在前,中方回应在后,信息本身并不矛盾。

矛盾在于外界将“中国产”直接等同于“中方提供”。

Type-63火箭炮研制于上世纪六十年代,早年出口范围广、库存数量大、流转路径复杂,任何第三国的库存、二手贸易甚至战场缴获再利用,都可能导致其在战场上出现。

将其简单归因于当前中国官方出口,在逻辑上并不成立。

更重要的是,外交部并未陷入具体型号或来源渠道的细节争论,而是回到可验证的政策层面:不向冲突任何一方提供致命性武器,并对军民两用物项实行严格管控。

这一表述与中方两年多来的对外表态一致,也与中国国内出口管制制度的建设相衔接。

可以说,中方在“整装武器—关键部件—可转军用民用技术”这一谱系上,明确将红线划在“致命性武器”,同时加强对“可军用技术”出口的审查。

从传播角度看,战场影像天然具有冲击力,“残骸+中国标签”的视觉证据极易引发舆论的自动联想。

然而,影像本身并不能自动证明来源。

现实往往更为复杂:老旧装备在非对称战场上被多次改造、转手、拼装,其属性随着流转渠道而发生变化。

这也正是中方回应选择强调“政策与管控”,而非纠缠于具体流转链条的原因。

规则、红线与“灰色地带”

如果将视角扩大到更广泛的制度框架,会发现“致命性武器”与“军民两用物项”的区分,正是近年来制裁与出口管制领域的焦点。

独立机构的年度数据并未显示中国向俄罗斯出口“主要常规武器”的记录,这与中方“从未提供致命性武器”的官方说法相符;但与此同时,欧美情报和监管报告多次指出,有第三国企业向俄罗斯提供机床、微电子元件、无人机部件等处于“灰色地带”的物项,这些物资正被用于战场。

两种叙事看似对立,实则指向不同层面的事实:一端是“整机武器系统”的跨境转移,另一端是“关键部件与生产技术”的间接渗透。

欧盟在2025年密集更新对俄制裁清单,新增多家第三国实体,扩大限制范围至电子元件、数控机床软件、化工前体等敏感物项,目的就是阻断俄罗斯军工生产能力的供应链。

这种做法并不要求证明“谁向俄提供了整装武器”,而是通过合规要求和许可制度提高获取门槛,以制度性成本替代战场追溯的高不确定性。

换言之,现实的治理逻辑更倾向于“从供给侧围堵能力”,而非仅仅“追踪战场上的武器来源”。

从监管角度看,证据标准也在发生变化。

欧盟公开文件及欧洲议会问答将“中转规避”和“第三方外溢”列为重点打击对象,强调“结果责任”而非“主观意图”。

这与中方强调“严格管控军民两用物项”的表述并不冲突,反而构成一道现实的“规则接口”考题:如何在坚持不提供致命性武器的原则下,参与对敏感物项跨境扩散的治理与执法协作?

信息战、证据门槛与可操作的三点建议

回到本次争议,乌方“击毁Type-63”的叙事之所以容易被放大,并非因其战术价值,而是因其可作为“符号化证据”融入舆论战。

在开源情报环境中,残骸识别确实能为调查提供线索,但型号识别不等于出口事实,更不能自动推导出当前的国家政策。

要避免陷入“标签化推理”的陷阱,至少需要过三道关:器材溯源链条、近期贸易与许可记录、第三方流转证据。

否则,证据门槛将被情绪取代,公共判断被影像牵引。

在可操作层面,中方有机会将“从未提供致命性武器”的红线转化为更具辨识度的行动信号。

第一,可建立“老旧装备异常出现”快速研判与通报机制:对疑似中国产旧式武器在战区的出现,适时披露历史出口批次与可能的第三方流向区间,既划清当前责任,也减少信息真空。

第二,针对高风险物项和地区,推动与主要中转国的海关、金融合规部门设立“小清单—快处置”联络通道,降低被动卷入的风险。

第三,适度公开军民两用物项出口许可的统计摘要,参考欧盟对外报告的做法,以年度化、分类别的方式提升透明度,压缩外界的猜测空间。

这三步并不需要改变现有政策,却能逐步减少误读和误伤。

更广阔的地缘图景也值得注意。

随着战事进入高强度消耗阶段,武器系统与部件供应链的风险外溢将持续加剧。

欧盟正在以“区域性先行”替代“多边共识难产”,例如在“瓦森纳安排”进展缓慢的情况下,直接升级欧盟自身的管制清单;这种政策创新会将更多企业和国家纳入合规约束范围。

对中国企业而言,理解并适应这些“域外规制”的节奏,已不是选择题,而是生存题。

结语

这场围绕“63式火箭炮”的舆论风波,揭示的不是一句口号就能化解的复杂局面。

中方明确划出“致命性武器”红线,并强调对军民两用物项的严格管控;乌方则通过“影像—标签—归因”的传播链施加压力。

两条叙事交汇之处,正是当前国际安全治理的缝隙所在。

答案并不玄奥:在坚持政策边界的同时,通过可核查的信息、可操作的协作与可追责的流程,去弥合那道缝隙。

如此,既能维护自身声誉与利益,也能在层层放大的误读面前,给出一种既专业又不失力量的回应。

| 还没有对此评论! |

- ≡推荐阅读

- ≡推荐农业基地

- 湖北秭归脐橙批发,价

- 秭归脐橙:湖北省宜昌市秭归县特产。国家地理标志产品,口感酸[巴南区]

电话:

- 重庆生鲜配送,蔬菜,

- 重庆亿禾蔬农业发展有限公司专营:重庆蔬菜配送、生态蔬菜配送[江津区]

电话:

- 重庆市南川区【乡村振

- 重庆市南川区【乡村振兴田元综合体项目】使用权转让合作项目资源[南川区]

电话:

- 重庆小区绿化花卉,市

- 重庆市祥贵源生态旅游开发有限公司除主要从事花卉,苗木,保健[潼南区]

电话:

- 现在野猪肉可以吃了,

- 现在野猪肉可以吃了,重庆野猪肉大量批发。喜欢土货的朋友都可[渝北区]

电话:

- 重庆鲜黄牛肚批发,毛

- 黄牛肚大量批发,有需要的朋友可以联系我们这个是真正新鲜的毛[巴南区]

电话:

- 重庆花卉种植批发,小

- 我们的产品主要有: 草花系列:金盏菊、万寿菊、国庆菊、翠菊[潼南区]

电话:

- 重庆乔木园林种植基地

- 我们是一家大型*从事园林绿化 ,种植景园绿化树木[潼南区]

电话:

- 贵州毕节万亩樱桃批发

- 贵州毕节万亩樱桃快成熟了有需要的朋友可以来采摘,也可以直[巴南区]

电话:

- 长寿区云台镇300亩

- 长寿区云台镇鲤鱼村300亩土地出租流转,该地块交通方便,位[长寿区]

电话: